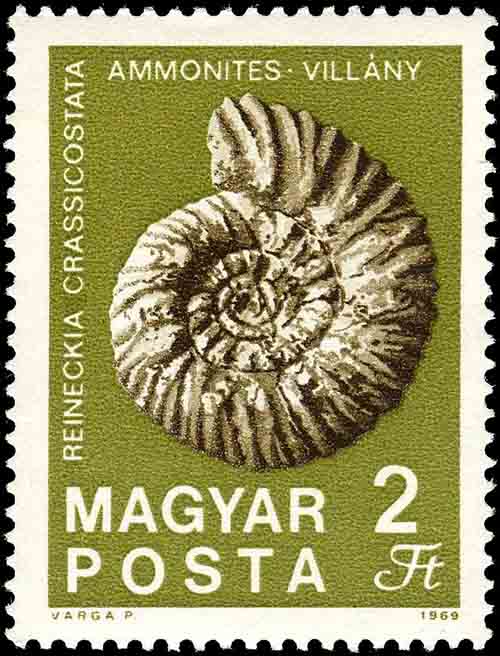

Reineckia crassicostata Loczy 1918

(Da: it.wikipedia.org)

Phylum: Mollusca Linnaeus, 1758

Subphylum: Conchifera Gegenbauer, 1878

Classe: Cephalopoda Cuvier, 1795

Ordine: Ammonitida Hyatt, 1889

Famiglia: Reineckiidae Hyatt, 1900

Genere: Reineckia Bayle, 1878

Descrizione

Ammonite: Si tratta di animali di ambiente marino, caratterizzati da una conchiglia esterna composta prevalentemente di carbonato di calcio, sotto forma di aragonite, e in parte di una sostanza organica di natura proteica (conchiolina). La conchiglia era suddivisa internamente da setti in diverse camere, di cui il mollusco occupava solo l'ultima (camera d'abitazione). Le altre, che componevano il fragmocono (parte concamerata della conchiglia), erano utilizzate come "camere d'aria" (analogamente all'attuale Nautilus), riempite di gas e liquido camerale per controllare il galleggiamento dell'organismo. La pressione dei fluidi camerali era controllata da una sottile struttura organica tubolare riccamente vascolarizzata, in parte mineralizzata (il sifone), che attraversava tutti i setti e permetteva lo scambio di fluidi dal sangue e dai tessuti molli dell'animale alle camere tramite un processo di osmosi. L'ammonite poteva così variare la propria profondità (entro i limiti di resistenza meccanica della conchiglia) in maniera simile ai nautiloidi tuttora viventi. Verosimilmente le ammoniti, come tutti i cefalopodi conosciuti, erano organismi carnivori, e secondo gli studi disponibili svilupparono probabilmente un grande numero di adattamenti diversi, dalla predazione attiva di animali marini, alla microfagia (predazione di microorganismi), alla necrofagia (consumo di carne di organismi morti), e persino al cannibalismo (predazione di altre ammoniti, anche conspecifiche). La conchiglia delle ammoniti ha in generale la forma di una spirale avvolta su un piano (sebbene alcune specie, dette eteromorfe, abbiano un avvolgimento più complesso e tridimensionale)[5] ed è proprio questa caratteristica ad aver determinato il loro nome. L'aspetto di questi animali, infatti, ricorda vagamente quello di un corno arrotolato, come quello di un montone (il dio egizio Amon, in epoca ellenistica e romana, era comunemente raffigurato come un uomo con corna di montone). Il celebre studioso romano Plinio il Vecchio (autore del trattato Naturalis Historia) definì i fossili di questi animali ammonis cornua, "corni di Ammone". Spesso il nome delle specie di Ammoniti termina in ceras, vocabolo greco il cui significato è, appunto, "corno" (p. es. Pleuroceras che etimologicamente significa corno con le coste). Le ammoniti sono considerate i fossili per eccellenza, tanto da essere spesso utilizzati come simbolo grafico della paleontologia. Per la loro straordinaria diffusione nei sedimenti marini di tutto il mondo e la loro rapida evoluzione, con variazioni nette nella morfologia e nell'ornamentazione della conchiglia, le ammoniti sono fossili guida di eccezionale valore. Sono utilizzati in stratigrafia per la datazione delle rocce sedimentarie, soprattutto dal Paleozoico Superiore a tutto il Mesozoico.

Diffusione

Le Ammoniti comparvero nel periodo del primo Devoniano (~350 milioni di anni fa) e si estinsero alla fine del Cretaceo, contemporaneamente ai dinosauri (65 milioni di anni fa). La classificazione delle ammoniti si basa sulla morfologia e ornamentazione della conchiglia, e la forma dei setti, in base alla linea di sutura (linea di inserzione dei setti sulla superficie interna della parete conchigliare). In tutti imari.

Bibliografia

–Allasinaz A., Invertebrati fossili, UTET, 1999>–Battilana M., Marta Knobloch, Il canto di ciò che andò perso, in Poesia, vol. 143, 2000.

– (EN) M.J. Benton, The fossil record 2, London, Chapman & Hall, 1993.

–(EN) Brett C.E. e Walker S.E., Predators and predation in paleozoic marine environments, in Paleontological Society Papers, 2002; (8): 93-118.

–A. Brouwer, Paleontologia generale, Milano, Arnoldo Mondadori, 1972.

–(EN) Callomon J.H., Sexual dimorphism in Jurassic ammonites, in Transactions of the Leicester Literary and Philosophical Society, vol. 57, 1963, pp. 21-56.

–Cecca F., Ipotesi sul ruolo del trofismo nell'evoluzione di ammoniti con conchiglie svolte: le radiazioni adattative delle Ancyloceratina (Ammonoidea) alla fine del Giurassico e nel Cretaceo inferiore, in Rend. Fis. Acc. Lincei, 1998; s. 9, v. 9, pp. 213-226.

–(EN) Chamberlain J.A., Flow patterns and drag coefficients of cephalopod shells, in Palaeontology, 1976; 19 (3): 539-563.

–(EN) Clarkson E.N.K., Invertebrate Pelaeontology and Evolution. Fourth Edition, Oxford (UK), Backwell Science Ltd - Blackwell Publishing, 1998.

–De Signoribus E., Istmi e chiuse, Padova, Marsilio, 1996.

–(EN) Doguzhaeva L. e Mutvei H., Organization of the soft-body in Aconoceras (Ammonitina), interpreted on the basis of shell morphology and muscle scars, in Paleontogr. Abt. A 218, 1991, pp. 17-33.

–(EN) Douglas R.G. e Savin S.M., Oxygen isotopic evidence for the depth stratification of Tertiary and Cretaceous planktic foraminifera, in Mar. Micropaleontol., 1978; 3: 175-196.

–(EN) Douglas R.G. e Woodruff F., Deep sea benthic foraminifera, in Emiliani C. (a cura di), Stock Photo The Oceanic Lithosphere. Volume 7: The Sea, New York, Wiley-Interscience, 1981.

–(EN) Dzik, J., Origin of the Cephalopoda., in Acta Palaeontologica Polonica, vol. 26, n. 2, 1981, pp. 161-191.

–(EN) Ebel K., Hydrostatics of fossil ectocochleate cephalopods and its significance for the reconstruction of their lifestyle, in Paläontologische Zeitschrift, 1999 ; 73 (3/4): 277-288.

|

Data: 21/09/1969

Emissione: 100esimo anniversario della fondazione dell'Istituto di Stato di Geologia Stato: Hungary Nota: Purtroppo non ho trovato nulla in rete sulla specie ho descritto quindi l'ordine Emesso in una serie di 8 v. diversi |

|---|